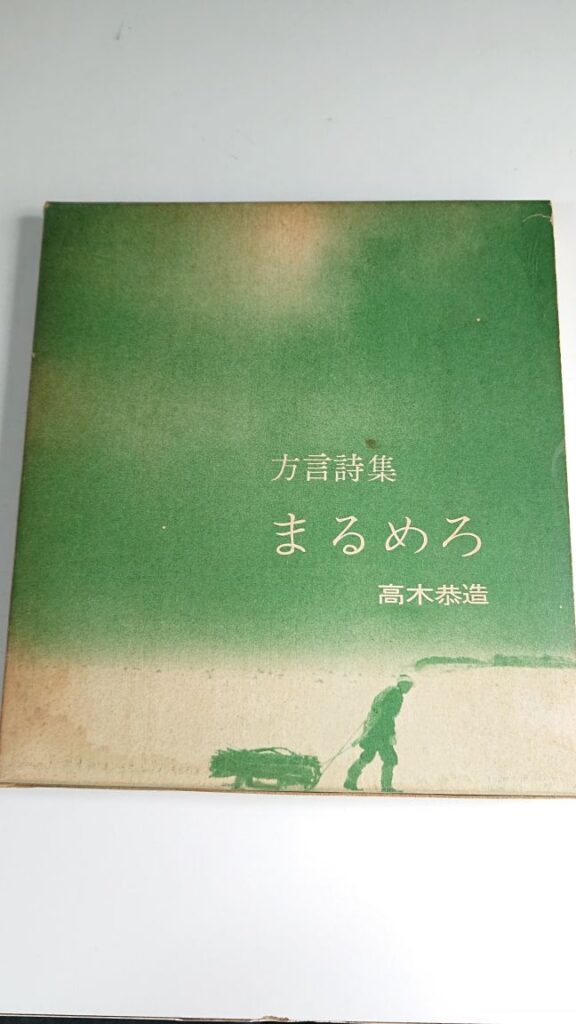

まるめろ

恭造さんはいつもどこかとぼけている感じのおじさんだった。目薬を点すとき、(恭造さん的表記に倣って書くと)「飴コ旨ジャ旨ジャ」(アメコメジャメジャ)と言うのが常で、それはおそらく目薬を怖がる子供に向かってコワクナイヨーというようなものだったのだろうけれども、目に点す薬を飴だとかおいしいとか言うのなんなんだろうなと思いつつ、北川端町の、あの、眼の看板が印象的な高木眼科に通っていた。

とぼけると言えば、母が恭造さんのところに手伝いに行っていた頃すごい興奮して帰ってきたことがあって、聞けば母と奥さんが出かけていた間に人が来ていた気配があったので誰か来ていたのか聞くと「東京からクレープとかいう若いのが来た」というのでよくよく聞いてみるとそれが当時グレープだったさだまさしであったらしい。母と奥さんはさだまさしー!と大騒ぎしたらしいが当の恭造さんはすっとぼけた様子であったらしい。さださんは大人しく詩の話を聞いて帰っていったらしい。調べてみると、詩とメルヘンに載った恭造さんの詩を読んで弘前まで来たとかで、恭造さんてすごいんだな?と思ったことではあった(当時はまだ、詩を書いて眼医者もやってる親戚のおじさん、くらいの認識)。詩とメルヘンといえばその後、母が書いたちいさな詩のようなぼやきのようなものが詩とメルヘンのほんの三行詩のコーナーに載ったがあれはわたしが校正して書かせて送ったのだ。エヘン。あれで自分の見る目に自信がついたよね。閑話休題。

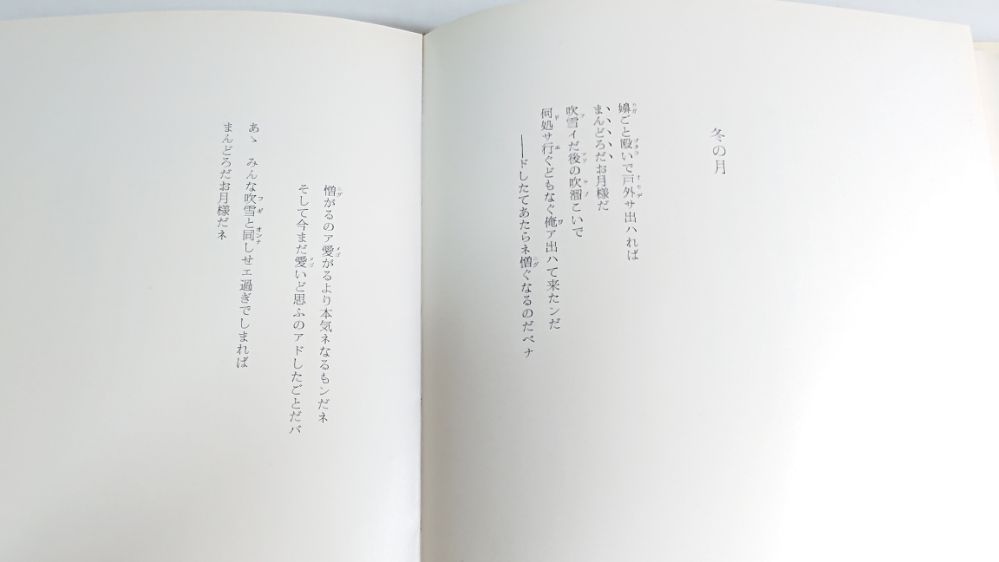

そんな恭造さんが一年に一度頭がおかしくなるんだよと聞かされて、そんなことがあるもんなのかしらと思っていたけれど、そういうのは実際にあって珍しいことではないらしい(記念日反応などというそうな)。ただ、それが亡くなった前の奥さんの命日だと聞いて、自分が知っている今の(当時の)あのやさしい奥さんはどういう気持ちなんだろうと、思ったけれど口にはしなかった。

なので、恭造さんの命日が津軽弁の日になっているけれど、それはなんかちょっとな、ってずっと思っている。

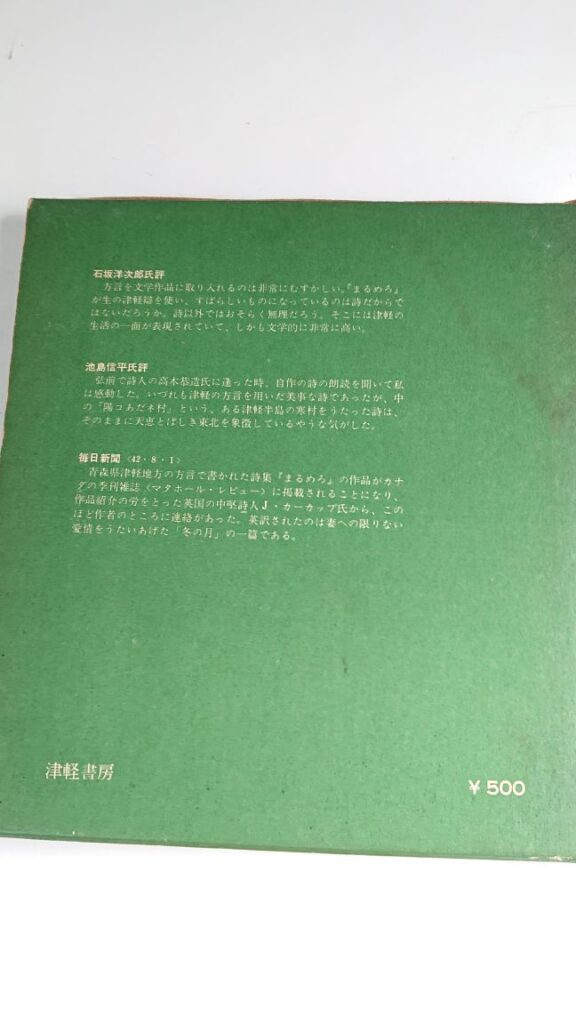

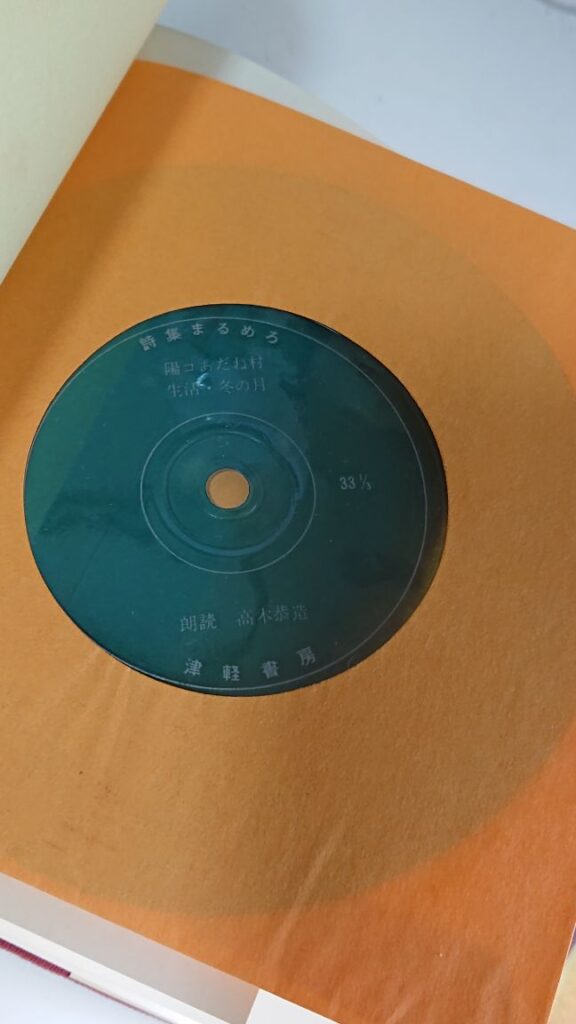

学生のときに一度会いに行ったことがある。弘前を出てから十年近く経っていて、行くことは前もって知らせてあったのだけれどいざ行ってみるとなんだか反応が薄くて、征子ちゃんの娘の真理ちゃんよと奥さんが言ってくれたような気もしたけれどふんふんという感じで、ただ、自分も詩を書くというようなことを言ったら、詩は言葉ではない、と言われた。津軽弁はおろか日本語もわからない外国の人が自分の読む詩を聞いて涙を流す、それを目の前で見てきたのだと。

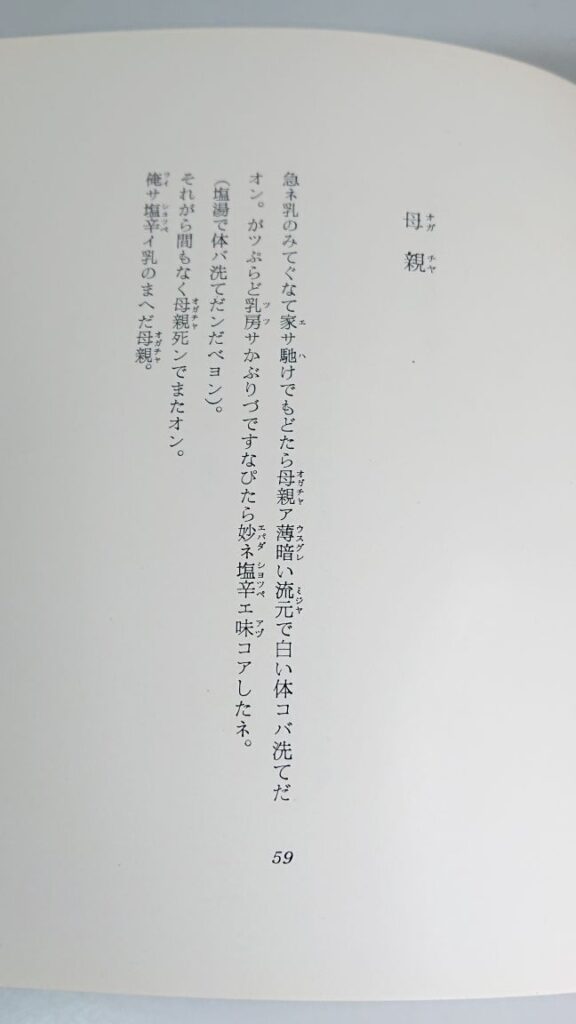

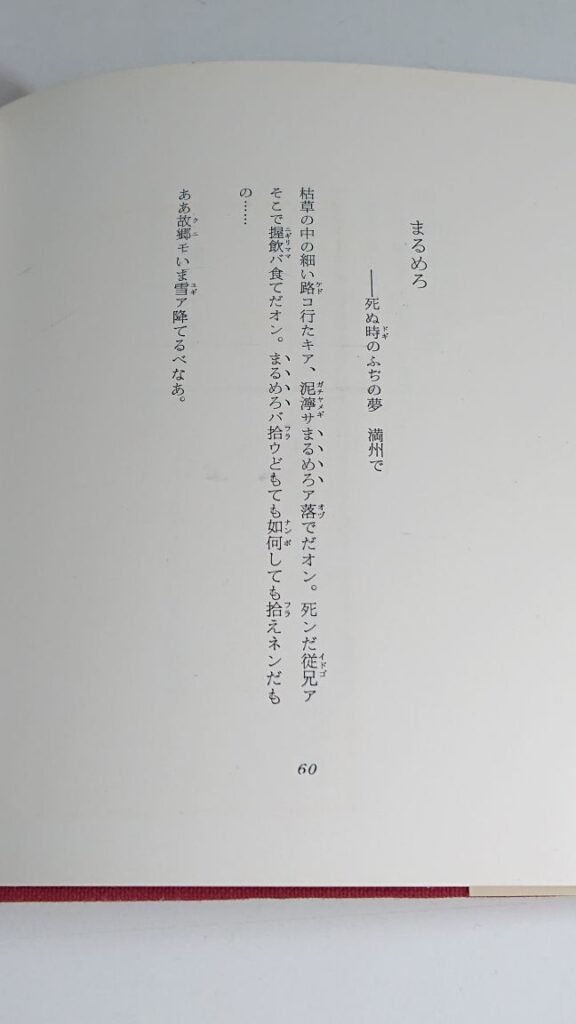

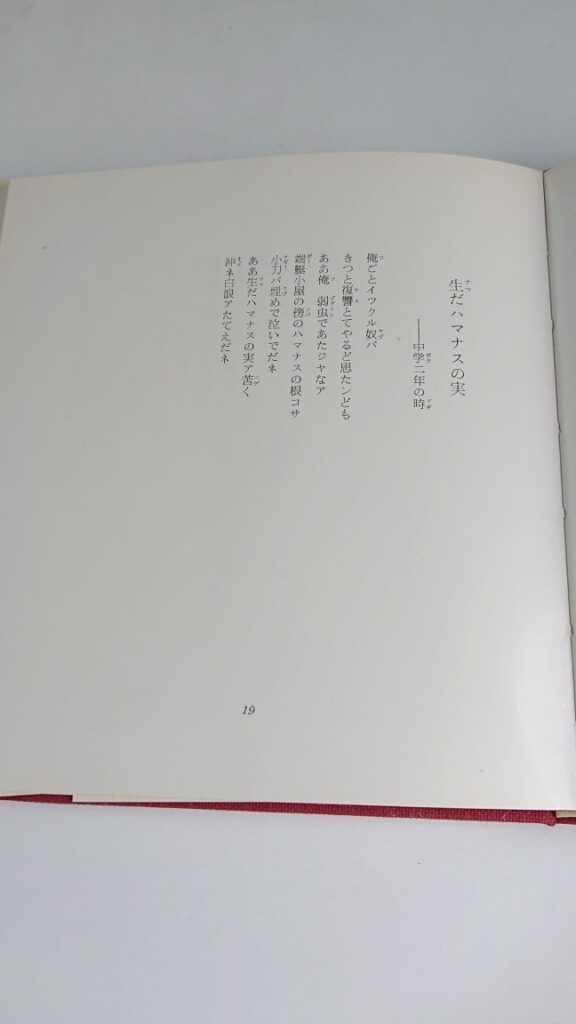

「まるめろ」が評価されたのは方言だからとか言葉の響きだけではないだろうと思う。創作せずにはいられず、いろいろなかたちで何かしら書き連ね続けて、その先に、ふと置かれた石のような詩集。それは一年に一度狂える恭造さんだから書けたのだ。書いたのだ。かたちにしたのだ。なったのだ。

そんな恭造さんの命日が津軽弁の日になっちゃって、なんだか、ちょっと、なんだかな、っておもうけど、思うだけだからゆるしてほしい。

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません